Colloquio davanti le opere di Bruno Lisi – Marisa Volpi

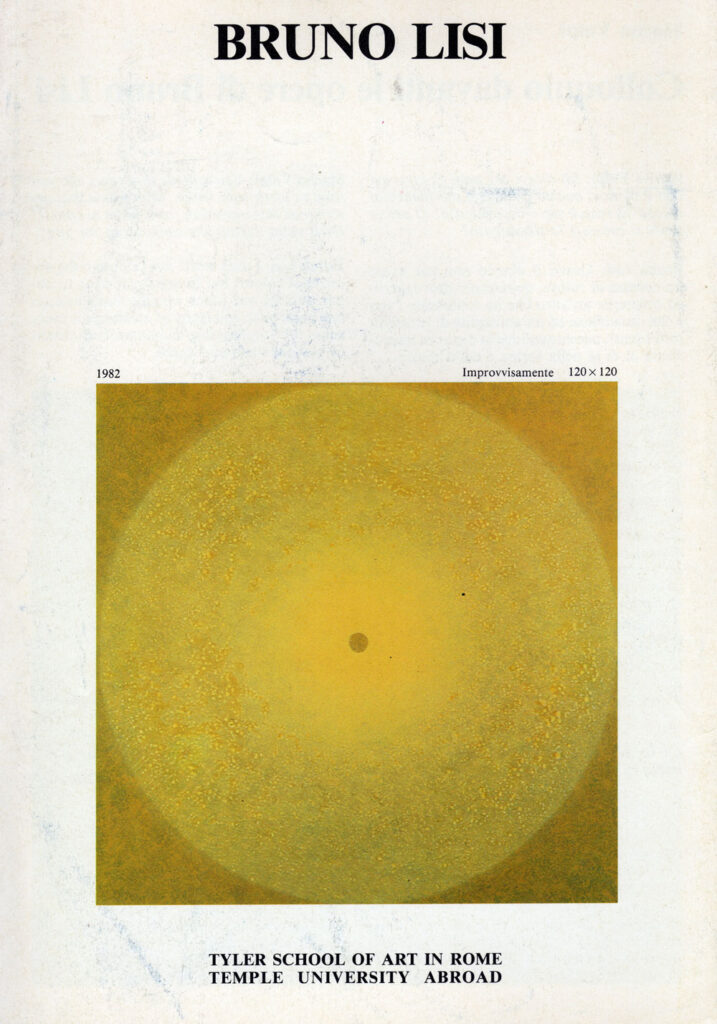

Marisa Volpi: Mi dicevi che anni fa lavoravi con il bianco: questo passaggio dal bianco al colore da cosa è stato determinato? O per te usare il colore è la stessa cosa? Bruno Lisi: Usavo il bianco non per avere un’assenza di colore, quanto per distruggerlo ed ottenerne un altro che ne contenesse l’eco e che rimandasse ad un’ambiguità di lettura in tutti i sensi, accentuandone la distanza imprecisata al di là della forma e dello spazio. Vedo che ci sono degli elementi nei tuoi quadri, sia nella serie delle «centralità», sia dove c’è quest’onda di luce in movimento, sia negli ultimissimi che hanno una spazialità vagamente illusionistica — anche se non è un illusionismo perentorio ma un illusionismo appena accennato — che portano verso una simbologia, sia pure intuitiva e non intellettualistica. Una eco di qualcosa, perché la tua pittura si caratterizza sempre con una specie di eco — un’eco di un’eco di qualcosa che è lontanissimo e che viene captato dalla tua sensibilità. Il simbolo è sempre presente, prescindendo dalla possibilità che si possa precostruire l’immagine simbolica. È presente a livello inconscio, di archetipo. Qualcosa che è, tuo malgrado. È il contenuto stesso? Fisicamente e spiritualmente? È la cosa stessa. Però non è protagonista. Ci sono vari tipi di misticismo: un misticismo non controverso, tranquillo — si fa per dire contemplativo, e un misticismo drammatico, conflittuale. Il tuo non sembra essere drammatico. Sembra che tu approdi dipingendo ad una «pace». La tua, del resto, non è una pittura della luce vera, ma una pittura di visione. È la grande aspirazione ad appartenere al tutto, fuori dal contingente. L’arte ci conduce, indipendentemente dagli strumenti di linguaggio che l’autore usa, lontano dal quotidiano. Sono d’accordo con te che l’arte è un’altra cosa dal mestiere, però c’è un ovvio luogo in cui le due cose sono costrette ad incontrarsi. Dentro di noi c’è una spinta che chiamerei «sintomo nevrotico ad esprimere qualcosa»; poi c’è il «progetto» che permette a questa cosa di arrivare oltre il «sintomo», e la «professione» è il mezzo con cui ci obblighiamo a lavorare per arrivare oltre il pathos, l’eros, il misticismo ecc… Non ti pare? Il mezzo è sempre e comunque un pretesto e un tramite che deve tendere al superamento della professionalità e dei tecnicismi vincolanti qualora essi diventino protagonisti. L’attimo magico creatore, all’interno della conoscenza nella quale il progetto si sviluppa, è la meta. Dopo la liberazione che tu dici essere avvenuta con l’astrattismo, possiamo veramente toccare profondità maggiori, e liberamente esprimerle in accordi che non sono però in rapporto con occasioni della vita quotidiana, storica o religiosa? Altri motivi sono finiti: il realismo perché c’è la fotografia, i simboli e l’iconografia religiosa perché in crisi, e così via. D’altra parte lo sviluppo della tecnologia scientifica sembra svalorizzare i particolari dell’esperienza. All’arte è accaduto di perdere proprio quelle caratteristiche che la connotavano come tale. Ars = capacità di fare una cosa tecnicamente: saper far bene un vaso, un madrigale, un raccontino. Tutto questo saper far bene è stato spazzato via, e naturalmente noi ci ritroviamo con una grande emotività, magari più forte di quella dei nostri predecessori, che erano certo socialmente meno patetici. E abbiamo molti meno mezzi. La non religiosità, in senso di appartenenza, è la nuova condizione liberatoria nel grado in cui ognuno di noi riesce a trasmettere amore nella creatività, dove l’assenza di pathos è spesso nascosta dal professionismo. All’interno di questa nuova realtà, il recupero di un sentimento d’amore credo sia il problema: sicuramente è il mio. L’arte non è poi niente di assoluto, e il potenziale comunicativo di un oggetto è un fatto relativo creato dalla mente umana. Proprio a causa del suo limite intrinseco, il linguaggio ha, nella concretezza del vivere emotivo, psicologico, storico, filosofico ed ideologico, altrettante pedine da muovere in modo più o meno abile. Nelle tante mosse che fai trovi poi quella che si chiama arte, che non è nient’altro che il prodotto di questo sforzo di trasfigurazione che uno fa nei confronti di un materiale che non ha nessuna caratterizzazione in sé, e trova attraverso un gioco, un lavoro enorme, una forma inedita. L’uomo contemporaneo non ha però niente per farlo. Tu dici che ha la scienza, mah… la scienza… Mi dici che è importante la scienza? Io quando parlo di scienza parlo di ideologia della scienza che non aggiunge assolutamente nulla di più a quella che è la vita del corpo ed ai suoi avvenimenti che sono avvenimenti di amore, dolore, morte e malattia: una vicenda simile a quella delle piante, degli animali, con la differenza che l’uomo ha di ciò una coscienza dolorosa. In quella coscienza dolorosa si rivela la bellezza, la bellezza della natura, della vita, della creazione artistica. La scienza è questa enorme ed improvvisa possibilità di sapere, ciò che magari sapevamo, sapevamo da sempre, intuitivamente. Essa ci costringe ora a penetrazioni maggiori e più ampie, a riflessioni più focalizzate o meno casuali. Paradossalmente quanto più focalizziamo le cose tanto più esse ci sfuggono, rimandandoci a quella distanza imprecisata al di là della forma e dello spazio. All’affascinante ed inquietante rimando alla analisi scientifica, alla verificabilità e riproducibilità, non ci resta quindi che anteporre, non come contrapposizione, la mistica, l’illuminazione. Un tempo hai fatto restauri di affreschi. Come utilizzi questa esperienza per dipingere i tuoi quadri? L’affresco è la magia del colore succhiato dall’intonaco per inglobarlo e ridonarlo nella sua potenzialità astratta. È ogni volta una operazione alchemica che tento nelle mie superfici, usando tecniche estremamente povere. Roma 24 settembre 1984 (testo scritto in occasione della mostra alla Temple University Abroad, Roma, 9-30 novembre 1984)

Lisi: l’ambiguità della luce – Cesare Vivaldi

Dopo esordi assai brillanti nell’ambito della «nuova figurazione» (ma si trattava d’una figuratività allucinata, di «apparizioni» di oggetti o corpi o particolari di figure in atmosfere tutt’altro che realistiche, in una luce rossastra ed estraniante, medianica) Bruno Lisi ha lavorato per anni senza esporre, senza cercare contatti col pubblico, tenendo però un rapporto vivo e dialettico con amici artisti e critici e quindi con la cultura attiva. Sono stati anni di raccoglimento e di meditazione, più che di isolamento, durante i quali Lisi ha maturato, traverso una serie di passaggi graduali, una propria arte non figurativa originale e intensa: la quale non contraddice alle premesse iniziali, nonostante le trasformi radicalmente con la rinunzia alla figuratività, almeno in quanto salva la vecchia idea della forma (oggi, come vedremo, della luce) quale «apparizione» che condiziona, determina e crea lo spazio in cui si propone, piuttosto che quale oggetto aprioristicamente dato in uno spazio già costruito, e che deve essere soltanto messo a fuoco mediante una serie più o meno complessa e sottile di relazioni. La pittura attuale di Lisi si serve di una iconografia estremamente limitata e severa: uno o più fasci di luce verticali che si restringono a cuneo al centro del quadro. partendo dal suo margine superiore e che toccano, coi vertici, altrettanti identici fasci di luce provenienti dalla base del quadro stesso. Questo schema semplicissimo sopporta, è ovvio, un gran numero di varianti:, apparentemente minime (dato che tutto ciò che può cambiare è il numero dei fasci luminosi, la loro grandezza, il loro colore e quello dello spazio in cui appaiono, la loro collocazione eccetera) ma in realtà di gran rilievo in un lavoro tutto acutamente calcolato e svolto ai limiti dell’effabilità. Lisi opera quindi esclusivamente col colore-luce: ma la luce si rivela nel colore (né potrebbe essere altrimenti) senza giocare sul colore, o meglio sugli accostamenti, sulle consonanze e dissonanze cromatiche. La luce è colore che appare, o irrompe, in un non-colore e, col suo apparire, determina degli accadimenti spaziali: nient’altro. La luce cioè, come prima ho detto, connota uno spazio. Uno spazio che per non essere precostituito, per non essere né reale né mentale, «diviene» in ogni quadro in maniera diversa e con sempre diverse potenzialità e possibilità. Si tratta quindi di allusioni spaziali fortemente ambigue, continuamente reversibili, interpretabili (a seconda del punto di vista, della luce ambientale o magari delle condizioni soggettive di chi guarda) ora in questo e ora in quel modo. I piani d’ambiguità su cui lavora Lisi sono di almeno tre tipi, ad essere precisi. I coni di luce provenienti dall’alto incontrano i coni di luce sorgenti dal basso, il che evoca un effetto (in realtà inesistente) dì riflessione speculare: ecco una prima ambiguità. Il «positivo» dei coni luminosi isola nello spazio un «negativo» che lo bilancia fermamente, sicché talvolta prevale il primo e talvolta il secondo: ecco un’altra ambiguità. I vertici degli opposti coni luminosi, toccandosi, creano un’illusione di «punto di fuga», un’ipotesi prospettica, designando quasi un piano orizzontale: ecco una terza ambiguità. Ambiguità, si badi bene, non meramente «ottiche» (nulla Lisi ha a che fare con l’optical art) ma semmai psicologiche, nel senso che insinuano in chi guarda una sorta di malaise spazio-temporale che molto translatamente ha qualcosa a che fare col dépaysement surrealista. La pittura di Lisi è difficilmente «etichettabile» e assai male riconducibile a questa o a quella tendenza di moda, sia pure la cosiddetta «nuova pittura» che è diventata dilatabile al massimo e onnicomprensiva. Direi che anche per questa ragione essa va guardata con molto interesse, frutto, come è, di una personalità orgogliosa di procedere per proprio conto. (testo scritto in occasione della mostra alla galleria “Parametro”, Roma, 22 gennaio-21 febbraio 1976)

Galleria Anthea – Marcello Venturoli

Un dipingere breve – Lorenza Trucchi

Bruno Lisi debutta, appena ventenne, agli inizi degli anni Sessanta, in una incalzante stagione di trapasso dall’ormai stanco e dilagante Informale. Di lì a poco infatti si ricercheranno varie vie di uscita: da quella Pop suggerita rumorosamente alla Biennale del 1964 quando la poetica dell’oggetto esplose e dilagò dai Giardini di Castello e dal Consolato degli Stati Uniti a Dorsoduro, a quelle più insinuanti dell’arte concettuale e minimale con relative rigenerazioni costruttive e diete ferree che indurranno a risillabare elementarmente lo stesso glossario della pittura ricondotta a una regola monastica. In questo clima più flottant che flou Lisi, senza cedere ad altre o nuove mode, si orienta verso un astrattismo sobrio ma non severo, basato su un colore uniforme, di pasta sottile, dal quale emana una luminosità intensa quanto discreta. Non so se Lisi avesse visitato la splendida e tempestiva mostra di Rothko allestita nel 1962 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, ma certo per lui quella del pittore americano dovette essere una lezione, forse meglio uno stimolo ad assecondare la propria natura sostanzialmente lirica, affinando, alla pari, una prassi di meditazione, di nutriente silenzio. Da allora, pur evolvendo per cicli e serie, la sua pittura è sempre restata riconoscibile a se stessa. Una pittura che si gioca tutta in superficie ma che non potrebbe vivere senza la vibrazione continua, tecnicamente molto elaborata (non dimentichiamo che Lisi è stato esperto restauratore e affreschista) del colore-luce. Su questi spazi Lisi interviene con sobrietà. Egli è ormai un virtuoso del dipingere breve, le sue immagini spesso furtive hanno la perentoria efficacia delle apparizioni, dei versi assoluti. Una concisione che nata dal pudore del sentimento, si è via via rafforzata attraverso un quotidiano esercizio di concentrazione sicché oggi il percorso dei circuiti mentale ed emotivi scocca fulmineo, quasi in un transfert, nel gesto e nel segno-immagine. Risultati evidenti e sorprendenti soprattutto nelle opere degli ultimi due anni. Grandi tele azzurre o indaco (cieli vorrei chiamarli per l’aria luminosa che li connota) percorsi da larghe pennellate di un colore più intenso ma non meno trasparente, aereo appunto. Una o due o tre linee larghe, irregolari, che ora si posano per brevi tratti ora si allungano come se partendo da lontano dopo il protratto incontro con la superficie continuassero nella corsa lasciandone in noi l’eco. Generato dall’inconscio e fortemente intenzionato dalla ragione il gesto diventa così il soggetto del dipinto. Un gesto che invade la tela in un amplesso fecondo. (dal catalogo della mostra, “Opere dal 1989 al 2001”, Galleria A.A.A. Palazzo Brancaccio, 26 novembre 2001-26 febbraio 200

Reversibilità – Claudia Terenzi

Nella ricerca di questi tre artisti, Franco Berdini, Bruno Lisi e Luciano Cattania, pur nella diversità della proposta e nel diverso impatto percettivo determinato dalle loro opere, esiste tuttavia un denominatore comune, quello cioè che essi stessi identificano in una sorta di “reversibilità” delle immagini. Una “reversibilità” non dovuta al caso, ma ottenuta per mezzo di una precisa e normativa progettazione. Che cosa si intende per reversibilità? Evidentemente una doppia lettura dell’opera che permette di accrescere e di prolungare il momento della percezione, incanalandolo in due direzioni alternative, senza che l’una escluda l’altra. Anzi, in questa ripartizione direzionale, che è al tempo stesso, e logicamente, ripartizione degli assi ottici, vengono a determinarsi insospettate correlazioni di immagini. Franco Berdini giunge a stabilire queste correlazioni attraverso la considerazione e la conseguente evidenziazione della fisicità oggettuale del supporto, che non è più semplice superficie, ma una serie di superfici sulle quali la linea si prolunga per sovrapposizioni e sdoppiamenti. Così che il supporto, e nel caso specifico la lastra di perspex, viene a costituire uno spazio non più delimitato nelle due dimensioni di larghezza e lunghezza, ma come rovesciato, per il percorso appunto della linea che continua nel retro, a suggerire l’idea di profondità. Per Bruno Lisi invece la reversibilità si risolve in un rapporto paritetico tra immagine e supporto. Attraverso la tensione luminosa della superficie e con la delimitazione di uno spazio curvo, egli definisce dimensionalmente due campi, e quindi due possibilità di immagini, spingendo al limite le qualità percettive e illusionistiche del tessuto, insistendo però, al tempo stesso, sulla qualità fisica, non virtuale ma reale nella percezione, della costituzione formale. Con un risultato comunque rigoroso e, in un certo qual modo, concettuale. Luciano Cattania proviene da esperienze diverse, condotte sui materiali, e queste esperienze degli anni passati agiscono ancora sul procedimento di realizzazione della reversibilità, in quanto essa viene a configurarsi in un continuo scambio tra l’immagine e il suo doppio, nella tessitura geometrica cioè che, ricavata dalla colatura di colla sui supporti, è correlata alla sua stessa ombra. La geometria, di conseguenza, non chiude la forma, nè la limita secondo princìpi stereometrici, ma è l’ipotesi di partenza per verificare, successivamente, le infinite possibilità di variazione degli organismi compositivi. Tutti e tre gli artisti, comunque, oltre al denominatore comune della reversibilità di cui dicevamo, hanno preciso il senso della necessità di sperimentazione continua dei procedimenti. Sperimentazione che non è fine a se stessa ma in rapporto ad una precisa volontà di sollecitazione psicologica. il discorso, in tutti e tre i casi, è certamente mentale e, come già accennavamo per Lisi, in qualche modo concettuale. Va detto però che l’originalità e il significato delle tre diverse ricerche si rivelano proprio nella “correlazione” che viene ad esistere non solo tra le forme ma, prima di tutto, tra stadi psicologici e conseguenti momenti percettivi. (testo scritto in occasione della mostra “Reversibilità”, galleria Documento Arte, Roma, 15 marzo-15 aprile 1978)

Come mettere in azione lo sguardo – Carla Subrizi

Arrivati a questa fase della storia dell’arte, dopo che definizioni differenti si sono succedute o alternate rispetto a cosa sono l’arte e la pittura, cosa è un quadro o quale gesto o pensiero ha affiancato la superficie pittorica, l’ipotesi è quella di spostare la domanda e ripensare la dialettica artista-opera d’arte da un altro punto di vista. In questione sono allora proprio lo sguardo e il punto di vista. Aggiungerei, non soltanto dell’artista ma anche di colui che guarda. Di chi, dunque, partecipa alla relazione e ai processi che anziché concludersi con l’opera d’arte, da essa hanno invece inizio, aprendo traiettorie che vanno al di là di quanto è immediatamente visibile. Le Sfere di Bruno Lisi, opere che appartengono ad un periodo ristretto del suo lavoro, (la seconda metà degli anni ’80), costituiscono al proposito una indicazione importante, proprio per ciò che riguarda la riconsiderazione dello spazio e del segno che lo attraversa, senza ritornare a premesse superate sul perché e il come si pensano e si realizzano un quadro o un disegno. Di cosa si tratta allora? Di astrazione o degli ultimi esiti di una figurazione che non conserva oramai che la memoria di un qualcosa non più riconoscibile? Di gesto “automatico”, con qualche eco della magica rottura dei processi logici che i surrealisti avevano fatto propria, o di gesto che mette in movimento lo spazio (quasi di tipo futurista), producendo la sintesi tra il segno che resta e lo spazio che attraverso quel segno perde ogni equilibrio e simmetria? Ogni risposta sembrerebbe però affrontare soltanto un aspetto del lavoro di Bruno Lisi, mentre le Sfere sono esse stesse un congedo dalle definizioni che abbreviano in un solo concetto la molteplice esperienza dell’arte e del pensiero che la accompagna. Va anche ricordato che in verità il segno di Lisi attraversa lo spazio per metterlo in tensione, per scoprire in esso la vibrazione delle immagini più che per collocare in esso delle immagini, sin dalle superfici monocrome dei primi anni ’80 o dalle tensioni di luce della metà degli anni ’70. Le Sfere nascono, inoltre, da un movimento a metà tra la casualità e il proposito di arrivare proprio a quel segno. Bruno Lisi dice che è come quando si sta al telefono e si comincia a fare un disegno che poi procede per conto proprio, mentre si sta pensando ad un’altra cosa. Infatti la mano ha dato inizio ad un tratto che poi attraverso un succedersi di variazioni e sovrapposizioni si espande sulla superficie bianca, si cancella ma nello stesso tempo si rafforza, fino a localizzarsi sul limite stesso della superficie, quasi a volere da essa sfuggire. Così ciò che viene a delinearsi non è semplicemente un’immagine in uno spazio (astratta o non, non ha allora più importanza), non è soltanto un segno del quale capire o ricercare la riconoscibilità, ma piuttosto la messa in atto di un rapporto, di una tensione che spingendo oltre se stessa proprio l’immagine, produce uno spostamento del punto di vista: verso l’al di là dell’immagine, il suo fuori, lo spazio bianco ancora da attraversare. Quelle Sfere disegnano così un’assenza. Ci parlano più del vuoto che di esse stesse. Non soltanto però del vuoto che le circonda ma del vuoto che è ancora al loro interno, della consistenza che hanno perduto, di una materia tornata al suo stato più informe. Sono tracce più che segni, sono ombre più che corpi fisici, sono insomma quanto resta di un qualcosa che ha attraversato lo spazio o che ancora lo sta attraversando: una traiettoria che funziona più da indicazione di una direzione da prendere (verso il fuori dello spazio/superficie) che come segno depositato di un percorso già fatto. Mi viene in mente Bacon, guardando le Sfere di Bruno Lisi. Apparentemente un accostamento azzardato. Tuttavia i corpi dei quadri di Bacon sono figure in azione, spingono il movimento al di fuori di esse, comunicano il movimento allo spazio circostante, fino a produrre rotazioni vertiginose, avvolgimenti centrifughi che deformano volti e contesti, dissolvono e sciolgono fisicamente frammenti del corpo fino a disperderne i residui nello spazio. Le figure di Bacon indicano, proprio con questo movimento, che lo spazio non è solo contesto, non è solo la superficie in cui si situa il gesto, ma è soprattutto un limite da infrangere, una soglia da sperimentare, un punto di disequilibrio, dove le forze si mescolano e le dicotomie (dentro-fuori, interno-esterno, sopra-sotto) si annullano. Bruno Lisi sembra proprio comunicare questa tensione con le sue Sfere. Con la differenza che non si serve, per mettere in atto questo processo, di un corpo, di una figura. Lisi parte da un’assenza, da una memoria, da una traccia. Quasi cancellando una porzione di spazio, ne potenzia invece la forza e con un semplice gesto, ripetuto e quasi privo di ogni soggettività, proietta irreversibilmente le potenzialità dello spazio oltre ciò che è più facilmente visibile. In altri quadri, lo stesso attraversamento della superficie, in parallelo, con segni assai ravvicinati, fino al punto da non lasciare spazio a ripensamenti o esitazioni, è invece interrotto da una sorta di cicatrici, brevi episodi in cui si evidenzia la presenza di un ostacolo, di un impedimento: un dolore con cui si sono certamente fatti i conti ma che resta indelebile nella materia del pensiero/pittura. Quelle cicatrici diventano allora, anch’esse, soglie, zone in cui si sperimenta la perdita di ogni certezza, in cui vacilla la stessa sicurezza di poter sempre e in qualche modo pensare e attraversare lo spazio. Una idea è dunque costante e ritorna implacabile e ossessiva in tutta la ricerca di Lisi: l’idea del limite, che quasi subito diventa anche l’idea del vuoto come memoria, dell’immagine come congedo da ciò che la definisce, della pittura come esperienza di una mancanza. I quadri di Bruno Lisi, e proprio le Sfere sono al riguardo esemplari, vogliono dunque far ruotare lo sguardo, mettendolo alla prova, vedendo se è possibile immaginare altri percorsi quando dinanzi a quelli già fatti si fa avanti il disincanto: ovvero la disillusione che spinge ad andare oltre

Bruno Lisi e la terza strada – Giuseppe Selvaggi

E’ come se l’astrattismo, in pittura, fosse diventato romantico. Ed è anche come se la realtà figurativa, che rimane la più completa fonte di fantasia per l’artista, avesse assimilato quello che di necessario vi è nell’astrattismo. I quindici quadri raccolti nella seconda mostra personale (prima a Roma) di Bruno Lisi, insieme ad una tappa nella giovane strada del pittore, ci raccontano questo lavoro di compenetrazione che sta avvenendo nelle leve delle arti figurative occidentali, tra realismo ed astrattismo. In una collezione di quadri che sviluppi la storia della pittura dal momento in cui l’astrattismo si è presentato con la divina luce delle sue linee e dei suoi spazi, rappresentazione di dimensioni interiori dell’uomo, in lotta con il realismo figurativo, forse più umano, perché anche nell’aspetto più vicino all’uomo ed a ciò che nelle nelle apparenze circonda l’uomo, il più bel quadro di questa mostra potrebbe indicare lo sforzo, di volontà e di vita dei giovani che affrontano l’ormai in corsa seconda metà del Novecento. E’ una volontà disperata, perché è condizione di autonomia espressiva, di annullare il contrasto astrattismo-realismo; assimilarlo nel tentativo, destinato in qualche modo a riuscire, di dare alla pittura moderna un terzo linguaggio che non sia l’astrattismo e che non sia il realismo, ma che sia… che cosa? Ce lo diranno, d’improvviso, con le cadute e le ricadute e le conquiste, i pittori che, come Bruno Lisi, quando il secolo starà finendo saranno nella loro piena maturità di mezzi e di rendimento. Tutto qui il discorso su questa mostra. Romanticismo era ieri realismo visto con occhio d’amore. Oggi può anche essere astrattismo visto con occhio d’amore. Il «Cancello verde» è un quadro in cui il ferro battuto ricurvo e verniciato di verde chiude un misterioso giardino denso di muschi e di incontri, come sono i cancelli chiusi di tutto il mondo e di tutti i tempi. Eppure è presentato, all’ascolto del cuore di chi guarda, con la moderna gioia a cui ci ha educato quella difficoltosa figuratività che si chiama astrattismo e che in verità è già un fenomeno che l’occhio moderno ha assorbito e reso classico. La donna in Bruno Lisi ha un rigoglioso insorgere che ne fa un fiore monumentale nel quadro. Quante volte, in mostre anche valide, abbiamo socchiuso gli occhi per evitare che in noi prendesse dimora la figura di una donna dipinta in maniera così detta «astratta»? (Questa è una parola pronunciata per tanti usi e non ben definita nel vocabolario dei pittori e degli amanti della pittura. Perciò è meglio premettere un «così detta»). Nel quadro di Bruno Lisi la donna assurge a senso reale di vibrazione amorosa, pur essendo ormai lontana dalla figura realistica che, per esempio, invitò Antonio Baldini a mormorare alla Paolina di Canova : «Fatti in là!», per esprimere il senso pieno di vita, appunto, che quella immagine iniettava allo sguardo ed allo stesso sangue. Non solo siamo lontani da quel modello di immagine realistica ma siamo già alle soglie del risultato di una immagine altrettanto vera che l’intuizione dell’artista ha ottenuto facendo franare in sé l’educazione e l’abitudine a quel mondo realistico (la scuola) ed insieme l’ansia della più ardita conquista, come è oggi solo l’astrattismo. Dinanzi ai quindici quadri qui esposti noi siamo ormai solo degli spettatori, applaudenti o no, desiderosi di avere in casa quel quadro o quell’altro. Siamo arrivati, per così dire, a spettacolo finito. Il dramma, o meglio il primo atto del dramma c’è stato già nel giovane pittore, che ha dovuto anatomizzare, buttare con disordine la realtà figurativa che era l’immagine immediata che si presentava dinanzi alla sua ispirazione. E poi ha dovuto capire il valore in proprio di ogni frammento di quella realtà, spezzata come un mito coraggiosamente fatto cadere. (Documento di questa fase del dramma è il quadro « Particolare »). E da questa comprensione del particolare giungere a ricomporre la realtà attraverso la sete di astrattismo, una sete nuova che è ormai in ogni pittore d’oggi, come una sete di luce, come forma stessa della luce. Non è che Bruno Lisi sia arrivato alla definizione dell’incontro tra astrattismo e realismo in quel terzo linguaggio che è ormai una verità dell’arte moderna. Ce ne vuole, per questo. Ma è sulla strada in cui sono in molti, nella stessa cordata. Vicini di generazione, non possiamo che capirlo, e dargli forza attraverso la comprensione. Dargli diversamente una mano per la faticosa salita è piuttosto impossibile, per la solitudine a cui un artista è condannato se vuol dire una parola che abbia la sua voce, per poter dipingere una realtà ché sia la sua realtà, ed insieme vera per il prossimo suo. (testo scritto in occasione della mostra alla galleria Anthea, Roma, 17-28 febbraio 1962)

Bruno Lisi: l’evoluzione della pittura astratta nel contesto romano degli ultimi decenni – Silvia Palermo

Estratto dalla tesi di laurea magistrale: “Bruno Lisi: l’evoluzione della pittura astratta nel contesto romano degli ultimi decenni” Relatore: Prof.ssa Rossana Buono, Università di Tor Vergata. Capitolo Secondo – L’attività artistica di Bruno Lisi: dalla figurazione all’astrazione pura 2.1. Dagli esordi alla Maturità Il percorso artistico di B. Lisi ebbe inizio nel 1960, due anni dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Roma “Silvio D’Amico”. Gli anni di apprendimento presso l’Istituto sono ripercorsi nell’intervista a F. Ciuti, che fu amico e collega di B. Lisi sin da quegli anni. F. Ciuti spiega che nell’Istituto gli allievi seguivano tutte le sezioni artistiche e che, nel corso degli anni, ognuno sceglieva quella più consona alle proprie capacità. F. Ciuti, in particolare, ricorda le esercitazioni pratiche degli allievi e le prove di diploma improntate sulla copia dei grandi maestri moderni e sull’elaborazione tecnica di spazi e decorazioni dal vero . B. Lisi scelse la sezione di decorazione pittorica, il cui titolare di cattedra era A. Ziveri e, se si osservano i primi lavori di Lisi, datati fine anni ’50 inizi anni ’60, si ha modo di riscontrare un confronto delle opere figurative dei due artisti, anche se, ad una prima impressione, il confronto tra Ziveri e Lisi si attesterebbe sulla semplice formula figurativo/astratto. E’ ovviamente necessario considerare le differenze sul piano tematico, tecnico e culturale che riguardano i due artisti, ma si può ipotizzare una matrice artistica comune: B. Lisi partì infatti da una ricerca figurativa attinente al reale, una tematica che effettivamente il maestro A. Ziveri non abbandonò mai, ma decise successivamente di uniformarsi a qualcosa di più congeniale al panorama artistico contemporaneo, ovviamente, secondo metodi e tematiche personali. 2.2. Bruno Lisi e Alberto Ziveri: il realismo e l’astrattismo Alberto Ziveri, romano, classe 1908, fu uno degli esponenti della “Scuola Romana”. Tra il 1921 e il 1929 frequentò il Liceo Artistico e la scuola serale di arti ornamentali di via San Giacomo, dove ebbe occasione di conoscere Scipione e M. Mafai, con i quali strinse una grande amicizia. Per capire meglio quale fu la sua indole artistica, sono riportate di seguito le parole che A. Ziveri disse in occasione di una mostra in cui espose anche il suo amico Fazzini: «Certe forme si inventano quando nascono da qualche fatto che in fondo ci è sconosciuto. E’ allora che nella fantasia affiora un interesse che si accompagna subito a una meraviglia di voler vedere, di voler scoprire. L’arte è bella perché è misteriosa; è come la madre incinta che sogna di partorire ma non potrà sapere quale sarà la vera fisionomia del figlio fino a quando non lo partorirà. Per la pittura, il problema è approfondire la realtà e approfondire la coscienza della realtà significa accorgersi sempre di più di quanto noi, nonostante tutto, restiamo alla superficie. Perché le pietre veramente preziose stanno in fondo alla roccia, e noi cerchiamo quelle». Attingere dal reale e da qualcosa che esiste, rimanere tematicamente ancorati a ciò che effettivamente c’è, per questo A. Ziveri fu un artista prettamente figurativo, lui stesso affermò che nella pittura dei “Valori Plastici” del suo primo periodo si denotava una ricerca risalente addirittura a Piero della Francesca. Osservando i numerosi ritratti realizzati dall’artista, ci si rende conto che le persone intorno a lui sono rappresentate nel loro essere reale, non come figure impersonali e anonime. Si prenda in considerazione l’autoritratto del 1927, in cui l’artista si ritrae in primo piano con un manichino, secondo un’essenza metafisica affermata dallo stesso artista: i fratelli, l’artista e l’ambientazione sono reali e Ziveri rappresenta tutto fedelmente (Fig.1 pag. 46). Seppure alla fine degli anni ’50 B. Lisi realizzasse quadri come i Pesci del 1957 o la Costruzione del 1958 (Figg.22-23 pag.47), il suo interesse per la figurazione in quanto tale va scemando di anno in anno, inoltre, le sue figure intere, non furono mai ben definite come quelle di A. Ziveri, e questo perché per B. Lisi non era la figura l’interesse principale. L’abbandono successivo della figurazione denota un principio di interesse a ciò che c’è oltre la figura, cioè il colore, attraverso il quale sperimentare qualcosa di più interessante: la profondità dell’essere interiore. Un confronto tra le opere dei due artisti riguarda soprattutto le figure femminili che sono una produzione abbastanza ingente, ad esempio si prendano in considerazione i disegni di Ziveri, datati anni ’50, e le prime opere di B. Lisi datate immediatamente dopo, nei primi anni ’60: si osservi infatti l’incisione n.394 del 1950 di Ziveri, che ritrae una modella posta frontalmente e in piedi, e il Nudo Verde di B. Lisi datato 1964, una modella sempre in piedi posta frontalmente. Nel primo si nota anzitutto la resa dei dettagli: nonostante fosse un semplice studio la figura è maestralmente resa con tutte le definizioni del caso, l’attenzione al reale fisico e alle imperfezioni, per non parlare dell’ambientazione, accennata ma pur sempre esistente. La donna si trova infatti su di una specie di palchetto e viene ritratta da un uomo che vediamo alle sue spalle. Il Nudo Verde di Lisi, invece, è indefinito, si riesce ancora a comprendere che quella in primo piano sia effettivamente una figura femminile dall’accenno del ventre, dei seni e della posa, ma è una donna che sta svanendo, non ha altri attributi. Essa si immerge nello sfondo coloristico caratterizzato da una squadratura tridimensionale di cui non sappiamo nulla, come accade in Varietà n.1 del 1964 (Figg.24-26 pag.48) . Alcuni quadri di B. Lisi accolgono “presenze metafisiche” che diremmo “alla De Chirico” con manichini, simili a quello dell’autoritratto di Ziveri, decisamente non definiti fisioniomicamente e nei contorni, e in un’atmosfera a metà fra il reale e l’irreale, quasi sognante. Questi stessi “manichini” vennero presentati alla mostra del 1964 presso la Galleria Anthea a Roma, permeati però di un gusto contemporaneo, si potrebbe pensare già ad echi informali ed esistenziali, invece totalmente distaccati da questi. Si tratta semplicemente di un’elaborazione del reale tutta particolare, gli echi esistenziali arriveranno più tardi, proprio con il colore puro. Si prendano ancora in esame

Percorsi nel moderno e nel contemporaneo/Ferruzzi per l’arte – Francesco Moschini

Come intervento artistico sulla parete prospiciente la saletta riunioni sita al terzo piano della sede ravennate della Ferruzzi Finanziaria, si è prevista la sistemazione di tre opere pittoriche, quasi tre finestre su un mondo artificiale, che facciano da controcanto alla finestra che si intravvede al di là della parete divisoria in vetro e che si affaccia sulla natura e sul mondo reale. Quasi naturalmente la memoria fa cadere la scelta per tali finestre sulle pitture di Bruno Lisi, ma verrebbe quasi la voglia di chiamarle porte, in onore di quelle descritte da W. Blake, aperte su un mondo di immagini surreali. Nato a Roma nel 1942, Bruno Lisi è un esponente tipico della cosiddetta “generazione di mezzo”, quella per intenderci posta tra l’Informale e il Neoespressionismo. Per questi spazi si è pensato soprattutto al Lisi dell’ultimo periodo, quello che, con una ricerca serrata e senza remore, conduce, sin dalla prima metà degli anni Settanta, una critica da artista ai fondamenti stessi dell’opera, per concentrarsi più sulla struttura della stessa che non sui dati che essa sembra voler comunicare all’esterno. Ma, si badi bene, non in termini tautologici come sembrava fare parallelamente la pittura aniconica, non cioè sugli stessi strumenti disciplinari, ma piuttosto sui fondamenti della visione, su quelle “strutture assenti” capaci però di determinare e legittimare storicamente l’opera d’arte. Per questo era necessaria una riduzione al grado zero della pittura, una riscoperta dei suoi valori primari, sino ad abbandonare il piacere stesso della pittura per pure stesure asettiche e rinunciatarie. Non è un caso allora che Lisi riscopra nell’azzeramento totale delle avanguardie sovietiche, e di quelle formaliste in particolare, il fondamento delle sue nuove ricerche. Non solo il “Quadrato nero su bianco” di Malevic ma anche le stratificate sovrapposizioni monocrome di Rodcenko costituiranno certo il punto di riferimento per un nuovo modo di fare pittura che individua nella pura spazialità della superficie pittorica non una sorta di “tabula rasa” su cui incidere e raccontare la propria visione del mondo, ma, semmai e soltanto, la non oggettività del mondo come sola finalità dell’opera sino a dimostrare come non sia poi così reale la realtà “pratica” delle cose. Tutto ciò in nome di una conoscenza pura e assoluta di ogni forma di oggettività, subordinando il colore e la struttura dell’opera a una comunicazione spirituale e di pura idealizzazione. Questa ricerca approda, quindi, nella metà degli anni Ottanta, a un acceso spiritualismo che, enfatizzando la centralità dell’opera in una sorta di propagazione cosmica della materia, costringe la stessa a disporsi secondo un respiro davvero cosmico. La stessa fioritura che accompagna il dispiegarsi sinuoso di quelle onde di propagazione sembra evidenziare l’atto magico del creare. Per un visionario come Lisi, creare è artificio alchemico, atto composito, che si compie percorrendo le meticolose e ordinate vie del lavoro di laboratorio e, contemporaneamente, quelle dell’intuizione e della saggezza della magia: “Se devo pensare all’uomo che si trasforma mi viene sempre in mente l’alchimia, scienza e magia. Anche i miei quadri sono operazioni alchemiche realizzate con materiali poveri. Da tempo preferisco l’inconscio, il magico; vivere la visione dell’assurdo possibile. Eppure non mi vergogno a dire che sento un bisogno di ordine. Lo cerco, almeno”. In questo modo Bruno Lisi arriva a trasmutare la materia o, di più, a obbligarla attraverso un’operazione maieutica a mostrarsi, a esibire la propria bellezza folgorante, con il suo smalto e la sua incisività, pur nella consapevolezza del suo inevitabile portare con sé i segni della propria distruzione. A questa patinata bellezza si uniformano le opere più recenti, impostate da Lisi a partire dal 1986, mediante un “ciclo di quadri blu”: quasi finestre sull’infinito, di straordinaria concatenazione e di emozionante respiro: “La materia esce dalla cornice e diventa spazio. Come stare alla finestra”. Nella prima serie, una sorta di inquadramento, ottenuto con una bordatura unitaria della tela, faceva irrompere la magmatica esplosione dei “grumi” di materia di varia grandezza in una specie di ribalta ideale. Nel contempo, l’esasperata frontalità del tutto alludeva a una raggelata Isola dei morti di b8ckliniana memoria, appena intaccata dalla corrosività e dall’irruenza di quei flutti o dall’infittirsi incontrollato di una vegetazione aggressiva; l’effetto finale restituiva la stessa impietosa durezza di un desertico paesaggio di Friederich che, solo più recentemente — proprio negli ultimi lavori di Lisi, nella serie “millimetrata” di paesaggi scanditi dal giustapporsi come tessere in un ideale mosaico — ha iniziato ad ammorbidirsi. Da questi lavori inoltre scaturisce, in tutta la sua vitalità, la passione dell’artista per l’affresco che per alcuni anni Lisi ha avuto modo di conoscere come restauratore. Come successione di giornate possono intendersi, allora, i montaggi di quelle maglie in cui la materia si espande, si estende e si enfatizza quasi a denunciare che la sua bellezza può essere, per lo meno, fissata dall’amore stesso per le cose, pur scoprendo in esse e svelando, simultaneamente e perfidamente, il vuoto abissale in cui potremmo precipitare se ci bastasse quell’estenuante bellezza da “sepolcro imbiancato” e non ci sorreggesse invece quell’eterna tensione dell’altrove. Con il “ciclo dei quadri blu”, con questa esplosione di “grumi” di materia, impudica e vitalistica ostentazione della materia stessa, scaturita dall’amorosa rappresentazione di Bruno Lisi, si ritorna al tema della percezione particolare del reale e, dunque, al tema conduttore degli interventi artistici operati al terzo piano della sede della Ferruzzi Finanziaria di Ravenna, tutto giocato sui diversi modi di percepire cosa sia reale e cosa no. (testo in catalogo: “Percorsi nel moderno e nel contemporaneo Ferruzzi per l’arte”, progetto A.A.M., 1991)

La scrittura della pura perdita come scrittura libera – Francesco Moschini

Da molto tempo cercavo di convincere Bruno Lisi della necessità di esporre il suo lavoro, almeno quello più recente, in luoghi “insoliti” ed in particolare in qualche domus romana, sotterranea, non contaminata dalla fruizione quotidiana, dagli eccessi di luce. Quella luce sin troppo avvolgente che ben conosce chi a Roma dalla stessa viene circonfuso, obnubilato e poi irrimediabilmente schiacciato. Ma questa vagheggiata “diversa” collocazione delle opere recenti dell’artista non era certo motivata da consolatorie ricerche di effetti speciali né tantomeno da pretese legittimazioni indotte ovviamente dalla storicità dei luoghi. E’ proprio la condizione dell’attuale percorso artistico di B. Lisi ad invocare per “necessità storica” una ritrovata dimensione ipogeica in una sorta di riappaesamento heideggeriano della sua opera, quasi a sottolineare che non soltanto l’uomo debba ritrovare la propria naturalità in un perseguito abitare “poeticamente”, ma anche che il lavoro dell’uomo debba tendere verso questa poeticità. E le opere recenti di B. Lisi, ricondotte come sono all’essenzialità di due unici materiali, il metacrilato e gli abbruniti filamenti metallici che lo animano, sembrano invocare una acquietante collocazione che le preservi dal frastuono della maggioranza rumorosa che ha ormai pervaso anche l’intero mondo del sistema dell’arte. C’è in questa rinuncia alle accensioni cromatiche da parte dell’artista, una vera e propria tensione al cupio dissolvi, quasi in un tentativo estremo di sottrarsi a qualsiasi forma di consumo e di omologazione. Gli spettrali filamenti possono anche guizzare nervosamente, imprigionati come sono nel materiale che li fissa in una dimensione di immutabilità, possono scorrere, aprirsi, offrirsi per poi negarsi, precipitare per poi riaffiorare, infittirsi quasi a costituirsi come un fascio di steli in funzione di votiva offerta di sé, per poi sparpagliarsi inesorabilmente, mossi da un vento che li ha costretti a disperdersi. Ma si tratta solo di pure parvenze: sembrerebbe di poter sconvolgere tutto solo con un soffio ed invece l’artista ne accentua la vocazione a porsi come figure bloccate, raggelate in una perseguita condizione di accademica neoclassicità. Saranno soltanto gli sprazzi improvvisi di luce in un luogo pervaso dall’ombra, dagli umori umbratili di qualche raro muschio a restituire un po’ di febbre a quelle figure dormienti. Sarà il loro farsi percorrere da subitanee lacerazioni, da squarci imprevisti ed imprevedibili di quelle tenebre in cui per vocazione amerebbero collocarsi, a ridar loro vita, ma solo per esplicitare che la vita è altrove. Come nelle fasi delle trasmutazioni alchemiche, il percorso attuale dell’artista sembra concentrarsi in quella estrema fase della nigredo che non è quella ultima ma è quella che pone le fondamenta per ripartire da capo. È un invito al “ricominciamento” dopo che si sono sfidati gli abissi, gli eccessi bituminosi del fondo, per scoprire, come sembra suggerire B. Lisi, che lo scrivere in pura perdita è l’unico modo per scrivere liberamente. Così come il fiume Alfeo che ritorna alle proprie origini, l’artista, quasi seguendo, sia pur involontariamente, le indicazioni di Roger Caillois di Trois leons de tenèbres, sembra umilmente constatare e dar voce a quell’esaurimento del senso per gli smodati eccessi della crescita del segno. Nessuna nostalgia avanguardistica quindi nell’assunzione di questi materiali “moderni”, nessuna voglia di futuro, come sembrano indicare le ricerche di Dorazio in Forma 1, che pure di questi materiali si era fatto “cantore” ma, piuttosto, un solipsistico ritrarsi meditativo dell’artista per dare un senso, che ancora fosse possibile, al suo continuare a produrre arte, contravvenendo alla retorica domanda dell’Asor Rosa di “Scrittori e popolo” quando si interrogava sul senso di fare ancora poesia per riconfermarsi nella propria convinzione di “come fosse possibile che ai poeti non si gelassero le parole in bocca”. Ebbene, oggi, B. Lisi va alle radici della modernità e sembra ritrovarla ed indicarla in quella crisi del classicismo tardo settecentesco che vede Giovan Battista Piranesi interrogarsi, nell’altare di S. Basilio in S. Maria del Priorato, su memoria del passato e necessità del nuovo. In quel confronto-scontro tra cascami rococò del tripudio del santo ed algida e cristallina bellezza delle forme pure del retroaltare, prende avvio la liquidazione della storicità a favore di una raggelata ma superba idea di modernità fondata sul “silenzio” della forma. Ed è proprio quanto sembra suggerire oggi l’enigmatica ed impenetrabile sospensione della ricerca di B. Lisi, con la sua afasia, con il suo superbo ritrarsi in una ricercata alterità. Ma non si tratta certo, da parte dell’artista, di uno sdegnato ritrarsi, quanto piuttosto di un pacato ritorno all’idea del “libro a venire”, del lavoro successivo con cui riannodare le fila, di cui la fase attuale si pone come sperimentazione dell’infinito intrattenimento. Necessario peraltro per far prendere a quei reiterati filamenti quello stesso volo per l’altrove dei fastigi terminali metallici con cui F. Borromini concludeva le sue cupole, come in S. Ivo alla Sapienza dove, come avrebbe detto C. Brandi, accade il miracolo: la cupola si disperde nel cielo con un guizzo finale fatto di poche e sinuose barre metalliche come “l’augello che prima s’avvita e poi s’arrota e lascia filamenti leggeri nell’aria”… (testo scritto in occasione della mostra “Cristalli d’acqua”, Museo della via Ostiense, Roma, in collaborazione con AAM, 1-23 ottobre 2004)

La pittura come sollecitazione/La pittura come vibrazione – Francesco Moschini

Abituati come eravamo alla puntigliosa meticolosità del “tutto pieno” dell’intero itinerario artistico di Bruno Lisi, è oggi davvero sorprendente vederlo impegnato in un nuovo ciclo che sembra avere come proprio fondamento l’abbacinante rarefazione del vuoto. A sottolineare poi questo apparente mutamento di indirizzo della propria ricerca egli ha fatto ricorso ad una tecnica e ad uno strumento come la penna a sfera, certo molto distanti dalla sua abituale predilezione per una pittura intrisa di vibranti pulsioni, proprio per la loro asetticità e per il loro alludere ad un universo indistinto ed indifferenziato. Ma si tratta, ancora una volta, per B.Lisi, di dar corpo a profondità inesplorate, di far uscire dalla superficie delle figure poste in tensione, come se l’intera opera fosse trattata “pittoricamente” e non solo quindi la parte dove il segno si ispessisce sino a farsi fasciante ed a trattenere l’urgenza di sotterranee vibrazioni. Ecco perché togliendo ogni parvenza di automatismo al segno tracciato, B.Lisi impone allo stesso una sorta di chiaro-scurale sfumato che conferisce all’immagine fatta affiorare un vitalismo, un animismo ed una sorta di pampsichismo che sembra spingere la sua ricerca ad apparentarsi più con quelle teorie sull’universo come “brullichio” che non come pura aspirazione alla forma. E’ quanto almeno sembrerebbe indicare certa sontuosità barocca lasciata intravedere dietro quei “sipari” annodati e alzati, quel cangiantismo materico alla “Ludovica Albertoni”, mosso dal vento, ma raggelato dal suo essere costretto ad affiorare appena, quasi scheletrica presenza sopravvissuta all’erosione del troppo vuoto che la circonda. Non è un caso poi che appena evocate queste presenze, B. Lisi le abbia ritagliate e ricondotte in una sequenza verticale da vera e propria stele imprimendo all’intero montaggio, attraverso il nitore dei due fogli bianchi posti in successione, una voluta arcaicità che dichiarasse subito la propria distanza da possibili memorie di pittura-pittura. Tutto ciò per farsi più sofferta interrogazione sulla costruzione del vuoto, sulla struttura della figura che si rivela nel proprio negarsi, nell’abbandonico lasciarsi andare della mano che dà corpo e struttura senza un disegno a priori. La stessa esasperazione dimensionale impressa dalla verticalità assunta dall’opera, quella costrizione a farsi puro cantuccio poetico nell’anomala collocazione in alto delle varie figurazioni, spiazzate nelle loro più diverse giaciture, sembrano misurare il vuoto abissale che le costringe a rapprendersi ed a rinchiudersi sempre più a bozzolo. Più che un veloce passaggio di nuvole allora, quelle apparizioni sembrano indicare un timore e nello stesso tempo un bisogno di prendere le distanze da quel vuoto che pure le ha fatte riaffiorare in una oscillazione continua tra voglia di immergervisi e timore di sprofondarvi. Il tutto, nella certezza però che il loro prorompere è garantito proprio dal ritrarsi di quel vuoto, dal suo aprirsi quasi a lasciare forre di accumulo d’ombra se non di mistero. Ma, a sottolineare la sostanziale identità tra le figure affioranti, ridotte a simulacri se non a veri e propri reperti di uno scavo stratigrafico, quel vuoto incontaminato eppure sollecitato dalle leggere scosse telluriche che mettevano in vibrazione quegli stessi brandelli d’immagine, B.Lisi affianca alla rarefazione di questo ciclo una serrata sequenza di più labirintici segni. Una serie cioè di lavori in cui, più liberamente, il segno tracciato si sovrappone, si insegue, s’intreccia sino ad occupare ogni interstizio. Il tutto in una costrizione a rimanere nei limiti fisici del foglio, a non lasciare vuoti inesplorati, quasi a sottolineare la lontananza di questo modo di procedere dal fiducioso andare oltre, da quella voglia di trasbordare che era tipica invece, ad esempio, di J.Pollock. E questo chiudersi all’interno di una superficie misurata e controllabile, sforzandosi di farne affiorare impreviste profondità solo attraverso il cangiantismo del segno che si sovrappone, o il trascolorare dei diversi segni che si intrecciano, non può che ricondurci a quell’idea che, come ossessione continua, permea il lavoro di B.Lisi dagli anni sessanta ad oggi, quella cioè di una pittura intesa come sollecitazione continua se non come messa in vibrazione della superficie pittorica. Ed è proprio questo lavoro in superficie, paradossalmente, a registrare quella ricerca di interiorità e di grande spiritualità che dalle avanguardie storiche in poi ha sempre caratterizzato il percorso verso l’astrazione. E sono proprio questi fogli, con la loro ossessione per un segno insistito e che torna sempre su se stesso con la propria circolarità, a richiamare quel naturalismo, da B.Lisi sempre invocato, come fondamento del proprio operare, alla ricerca di quel “continuum dove tutto è”. Non è caso allora che, sottolineata la propria distanza di procedimento dall’espressionismo astratto americano, quello più fiducioso nelle “magnifiche sorti e progressive” dell’umanità, il lavoro di B.Lisi tenda invece a costruire una sorta di continuità con quei percorsi fatti di fittissime trame di microsegni vibranti attraverso cui M.Tobey esprimeva l’incessante pulsare della vita. Che altro è quell’eccesso di pieno, contrapposto a quella vertigine del vuoto, se non un rammemorare a distanza quella “white writing”, quella scrittura bianca che, a parte l’ascendenza orientale di fondo, non può che presentarsi come momento conoscitivo se non di pura riflessione sul reale? Allo stesso modo, lo scrivere attraverso superfici ampie e luminose, come già è accaduto in altri suoi cicli pittorici, per B.Lisi, è come portare alla coscienza frammenti da lontano che l’artista si sforza di captare e di tradurre in un nuovo ordine che non sia quello intellettualistico e concettuale ma quello più vissuto del quotidiano che si fa proiezione continua del presente. In una sorta di teatro delle ombre il prorompente apparire, per poi farsi evanescente, di un universo portato alla ribalta visiva, non fa che mantenerci nell’instabile equilibrio di precari spettatori di una scena che vorremmo oltrepassare e che siamo costretti invece a continuare a traguardare nella sua spiazzante e levigata profondità da stiacciato donatelliano. Ed è questa stessa riduzione ad una spazialità concentratissima a scandire il lavoro di B.Lisi fin dai suoi esordi nei primi anni sessanta. Fin da allora, il suo muoversi tra astrazione e figurazione, alla ricerca di un esito che lo collocasse al di fuori della ormai logora polemica tra astrattismo e realismo, vi aveva fatto individuare in alcuni artisti come

Figure nell’ombra – Francesco Moschini

È finalmente possibile, per un artista schivo, solitario e per di più instancabile, come Bruno Lisi, ripercorrere l’intero suo itinerario artistico, per lo meno dell’ultimo decennio, attraverso una mostra antologica a lui dedicata, allestita in due sedi. A Palazzo Brancaccio viene ospitata la sezione riassuntiva del suo percorso artistico dalla fine degli anni ’80 ad oggi, esemplificata attraverso grandi opere che scandiscono ogni passaggio del suo lavoro; nella sede dell’AOC si succedono invece, nel corso del tempo, una serie di monografiche che analizzano dettagliatamente i vari periodi presi in esame. È così possibile confrontare nelle due sedi, simultaneamente, da una parte la costante evoluzione del percorso artistico dell’artista, dall’altra invece scandagliare, di volta in volta, in dettaglio, il senso di un insistito lavoro sugli stessi temi, apparentemente in una sorta di coazione a ripetere che si tramuta invece in una paziente ricerca di bellezze impreviste. Avere allora il costante riferimento dell’intera evoluzione, come accade a Palazzo Brancaccio, non potrà che far cogliere al meglio “le fissazioni” che si succederanno nella sede dell’AOC: dalle “Stele” dei primi anni 90, tese a far uscire dalla superficie della tela “figure” poste in tensione, ai “Metacrilati” con le loro stratificazioni portate a sondare corposità e leggerezza, corpo e mente, per proseguire poi con i “Segni” “catasta”, rallentati e diluiti nel loro tendere all’infinito o concentrati sino a diventare grumo, ferita, come nella serie denominata “Otranto”, fino alle “Variazioni”, dove la leggerezza aerea parte da sprofondamenti quasi abissali, per arrivare infine ai “Gesti” dove l’ampio respiro delle bande larghe decelerate e quasi trascinate, si alterna al fitomorfismo quasi vitalistico delle pitture in “scatola”, entrambe comunque protese a quella dialettica tra materia e luce sempre in instabile equilibrio. Ma costanti, in tutte le sequenze che scandiscono l’ultimo decennio dell’itinerario artistico di B. Lisi, rimangono alcuni elementi che da sempre l’hanno caratterizzato. Riprendendo alcune indicazioni da me già evidenziate precedentemente in un testo sullo stesso artista potrei così rammemorarle: la sofferta interrogazione sulla costruzione del vuoto, sulla struttura della figura che si rivela nel proprio negarsi, nell’abbandonico lasciarsi andare della mano che dà corpo e struttura senza un disegno a priori. La costrizione a rimanere nei limiti fisici del foglio, a non lasciare vuoti inesplorati, quasi a sottolineare la lontananza di questo modo di procedere dal fiducioso andare oltre, da quella voglia di trasbordare oltre ogni limite, tipici dell’espressionismo astratto americano. La pittura, infine, intesa come sollecitazione continua, se non come messa in vibrazione della superficie pittorica. Ed è proprio questo lavoro in superficie, paradossalmente, a registrare quella ricerca di interiorità e di grande spiritualità che, dalle avanguardie storiche in poi, ha sempre caratterizzato il percorso verso l’astrazione. Come costante rimane la tendenza alla riduzione di qualsiasi presenza all’interno dell’opera, scarnificando il colore ed eliminando ogni struttura che possa far pensare ad una ricercata complessità d’impostazione, come si evince dai lavori che tendono a fare del vuoto, del bianco della tela, appena fatto vibrare, il luogo del minimo intervento, da muovere appena, da far increspare come una tavola di cera appena solcata o meglio appena attraversata da impronte-meteore di cui non si può che osservare la sola traccia. C’è sempre poi in B. Lisi una tensione verso la conoscenza pura e assoluta di ogni forma di oggettività, subordinando il colore e la struttura dell’opera ad una comunicazione spirituale e di pura idealizzazione. Come successione, infine, degli scanditi tempi di lavorazione vanno intesi allora i montaggi delle più recenti “bande” che segnano la serie dei “Gesti”, in cui la materia si espande, si estende e si enfatizza, quasi a denunciare che la sua bellezza può essere fissata dall’amore stesso per le cose pur scoprendo in esse e svelando simultaneamente e perfidamente il vuoto abissale in cui potremmo essere precipitati se ci bastasse quell’estenuante bellezza da “sepolcro imbiancato” e non ci sorreggesse invece quell’eterna tensione verso l’altrove. L’aver affidato ora la rilettura del più recente itinerario artistico e poetico di B. Lisi a diverse ed eminenti personalità della critica e della storia dell’arte, a ognuna delle quali è stato chiesto di affrontare uno specifico periodo del lavoro dello stesso artista, ci permette di azzardare, attraverso una lettura che non intende farsi di critica filologica, quanto piuttosto riesame complessivo del senso del lavoro dell’artista, una nuova ipotesi che vede il lavoro di B. Lisi come continua rimozione, se non progressivo allontanamento, dall’ossessione del reale. Ma con il reale, l’artista continuamente continua peraltro a fare i conti, per far assumere al proprio lavoro il carattere di una ricerca di sofisticata astrazione costante che faccia comunque riaffiorare, in filigrana, i dati oggettivi di partenza. Che altro erano quelle prime Stele degli anni ’90, con le loro vibrazioni luministiche, se non elementi di un movimento barocco, in cui folate di vento sommuovevano drappeggi, aperture alari, gorghi d’acqua, increspature di terra, di mare e di cielo? Eppure il loro presentarsi come improvvise folgorazioni tese a negarsi, a sottrarsi alla vista, pudicamente pronte a decretare il proprio cupio dissolvi in cui il desiderio di scomparire era più forte della civetteria con cui mostravano la propria estenuante bellezza, denunciava pur tuttavia il carattere di continuità che B. Lisi voleva instaurare con la cultura del luogo, della città in cui si è trovato a lavorare. E molto spesso l’artista ha cercato di radicarsi nel proprio contesto, con il proprio lavoro, attraverso il ricorso ad elementi che come categorie metastoriche hanno caratterizzato il senso del lavoro artistico in una città come Roma, dando così continuità alle stesse e facendo assumere alla propria ricerca una dimensione da “eterno presente”. Ecco allora il lavoro di B. Lisi connotarsi di alcuni elementi di permanenza quali: “l’agudeza”, “il trompe l’oeil”, ovvero l’ambiguità nella percezione, “la sontuosità”, ed altri che hanno informato l’operare artistico in una città come Roma, a partire almeno dalla cultura barocca in poi. Ma nel suo lavoro questi elementi di partenza si trasfigurano sino a diventare larve di una grandezza trascorsa per presentarsi come lacerti, puri frammenti di un mondo nemmeno più vagheggiato perché ormai spogliato da qualsiasi

Spazialità della passione (2) – Enrico Mascelloni

Ci sono persone che non appena le si conosce ricordano qualcun altro: qualcuno perduto in un tempo di anni e nello spazio di continenti. Cosicchè Bruno Lisi, prima di accertare se mi fosse o meno simpatico, se la sua arte toccasse o meno le mie corde strampalate e prive di ogni metodo, mi ricordò un portoghese che conobbi qualche anno prima a Maputo, in Mozambico. Si potrà allora credere che Bruno mi piacque subito perchè lo misi in relazione con un qualche amico del passato. Ma non era affatto così, perchè quel Cabral che frequentai a Maputo più per causa di forza maggiore che per altro, non mi era in fondo troppo simpatico ed anzi, a voler essere chiari sino in fondo, mi incuriosiva più per un suo costante dire e non dire, ammiccare a qualcosa per poi tacerne la sostanza, che per qualche sintonia con me o con i miei gusti.. Di Bruno credo sia senza tema di smentita la limpidezza del dire. Eppure la somiglianza con il portoghese non era soltanto fisica ed apparteneva anche ad un guardare le cose con una certa malinconica eppur sorridente distanza, e forse per qualcos’altro che ora mi sfugge. Me ne accorsi con chiarezza una sera che fui invitato a cena nella casa in cui allora Bruno viveva con sua moglie Ida. Cosicchè, guardandolo commentare i quadri e le sculture come fossero cose che non lo riguardassero più, vedendolo accanto alla sua bella moglie, risolsi senza indugi che Cabral, che in fondo non mi era mai stato troppo simpatico, era un brillante e simpatico amico che non avrei probabilmente più rivisto ma di cui avrei serbato un adeguato ricordo – in realtà serbavo più nitido ricordo di una affascinante ragazza Makonde che veniva ogni tanto a trovarlo portandogli dei cabaret di strani e vagamente amari dolci. E fu quella stessa sera che Bruno mi chiese di scrivergli qualcosa sulle sue più recenti sculture in metacrilato, che mi erano subito sembrate intense ed insiemi distanti, immateriali, astratte nel senso più pregnante del termine. La prima cosa che mi venne in mente, subito lì mentre sorseggiavamo il caffè, fu il titolo, che suona infatti così: “Spazialità della passione”. Poi m’interessava dire di quel vuoto che è immesso nel corpo stesso della scultura: si tratta infatti del vuoto trasformato in oggetto, in forma pesante, strutturalmente incombente come può solo esserlo un blocco quadrangolare di materia trasparente. L’articolazione ritmica dei pannelli di metacrilato rimanda ad una sorta di profondità multipla scandita da quinte trasparenti: un vuoto stratificato, paradossale negazione di se stesso. Una gabbia concreta dove il colore costituisce se stesso come negazione del vuoto e parto indimostrabile di quella luce che lo assale e vi dilaga. Il vuoto coincide con la densità insostenibile del blocco e trasformandosi in materia pesante attraversa, lungo il corso della percezione, le tappe della sua inesistenza. Tutto, in opere che sembrerebbero apologetica celebrazione del vuoto, coincide col dimostrare la sua improbabilità. Poi mi era venuta voglia di scriver qualcosa anche dei lavori più vecchi: sembrava che Lisi fosse affascinato dalla nervosa solitudine del colore, tanto da sospendere ogni distrazione che non era capace di coincidere con la sostanza dinamica e il parossistico movimento che lo conformava. Il vuoto della tela bianca ne esaltava lo scheletro passionale, esaltava le sue fibre fittissime e scattanti come scudisci. Solo una strutturazione del vuoto poteva sondare sino alle sue estreme conseguenze la struggente solitudine del colore, e la stessa articolazione tridimensionale nasce all’inizio su formati piccoli (non ancora in metacrilato ma in poli-propilene) dove è sperimentata l’efficacia di una nuova organizzazione spaziale del colore che sarà poi infissa nella sontuosa “invadenza” dei blocchi di metacrilato. Così le strutture di metacrilato, oltre a essere i contenitori del colore, ne sublimano l’ironico incapsulamento, sino a proporne, nell’ultimissimo lavoro, la sua trasformazione in Natura. La spazialità della passione, che fermentava tra le pieghe del dinamismo cromatico, si offre alla paradossale straniazione del blocco trasparente trasformata in “paesaggio”: quindi accolta in una struttura sorvegliata e protetta da ogni ideologia, persino da quella ecologica. Il vuoto allora è un’astuzia della forma, che fingendo di scindersi dal colore ne è in realtà il gelido letto dove esso può manifestarsi in tutte le più imprevedibili latenze, sino a recuperare con brividi lirici insospettabili l’immagine più spremuta di tutta la storia dell’arte: il paesaggio. Il testo terminava così e Bruno l’ho rincontrato dopo molto tempo in via del Babbuino, con Irene. Mi ha chiesto di pubblicare quel testo che gli scrissi allora in occasione di un nuovo catalogo. Gli ho detto che poteva farne quel che voleva, ma ho subito aggiunto che avrei preferito trasformarlo un pò, tanto per guardare in faccia il tempo che è passato (il tempo, se non lo si guarda in faccia, spara alle spalle). Guardandolo con Irene ho subito pensato a come le donne siano capaci di cadenzare la vita, dandogli il ritmo della propria presenza e se necessario quello del proprio abbandono. Ho quindi ripensato a Cabral, alla sua Makonde, a Leinita che a Maputo mi dava solo numeri di telefono sbagliati, ad Ida che non ho più visto da allora. Ho acceso un mezzo toscano e mi sono incamminato verso Piazza di Spagna. (dal catalogo della mostra, “Opere dal 1989 al 2001”, Galleria A.A.A. Palazzo Brancaccio, 26 novembre 2001-26 febbraio 2002)

Spazialità della passione – Enrico Mascelloni

Gli oggetti smaterializzati di Bruno Lisi accettano tanto uno sguardo astratto dalla dimensione “quarta”, temporale, del girarvi intorno, quanto gelato nello spazio immobile del fissare la trasparenza, di attraversarla con l’affilata certezza di cogliere ogni remoto spigolo di vuoto, ogni leggera increspatura del colore che vi è sospeso. Si tratta infatti del vuoto trasformato in oggetto, in forma pesante, strutturalmente incombente come può solo esserlo un blocco quadrangolare di materia trasparente. L’articolazione ritmica dei pannelli di metracrilato rimanda inoltre ad una sorta di profondità multipla scandita da quinte trasparenti che enfatizzano una sorta di vuoto stratificato, paradossale negazione di se stesso. Condizione ottimale per attivare una tonalità della luce in uno spazio assolutizzato, neutralizzato dalle “opache” sedimentazioni del mondo: gabbia concreta dove il colore costituisce se stesso come negazione del vuoto e parto indimostrabile di quella luce che lo assale e vi dilaga. Proseguendo nell’impietosa negazione delle apparenze che è sottesa al linguaggio di Lisi, si può infine affermare che il vuoto coincide con la densità insostenibile del blocco e trasformandosi in materia pesante attraversa, lungo il corso della percezione, le tappe della sua inesistenza. Tutto, in opere che sembrerebbero apologetica celebrazione del vuoto, coincide col dimostrare la sua improbabilità. Come è stata quindi resa possibile questa straordinaria ricerca, tale conformazione di un percorso che non ha nulla di preordinato, nulla del concettualismo algido di tanta arte d’oggi: nata già matura come un orrendo bambino con la barba lunga? Osservando i lavori su carta intelata che li precedono di poco, quelli presentati alla Galleria A.A.M. nell’89 e in cui Moschini ben leggeva la “spazialità concentratissima”, si potrà facilmente osservare che un colore in dinamica saturazione occupava una porzione assai limitata di un campo pittorico stretto e alto. Era già ben precisata, quindi, la polarità tra la sostanza cromatica nervosa e un vasto spazio dominato dall’assenza di ogni altro segno pittorico. Era altrettanto manifesta l’onda lunga di un approccio analitico che affondava le sue radici nei lavori dei primi anni ’70, in un clima di castigata minimalizzazione dove tutta la storia dell’astrazione, da Mondrian e Malevic in poi, dimostrava che la riduzione dello spazio ai suoi valori primari enfatizzava una molteplicità di contenuti spirituali. Sembrava che Lisi fosse affascinato dalla nervosa solitudine del colore, tanto da sospendere ogni distrazione che non era capace di coincidere con la sostanza dinamica e il parossistico movimento che lo conformava. Il vuoto della tela bianca ne esaltava lo scheletro passionale, esaltava le sue fibre fittissime e scattanti come scudisci. Ma solo una strutturazione del vuoto poteva sondare sino alle sue estreme conseguenze la struggente solitudine del colore, e la stessa articolazione tridimensionale nasce all’inizio su formati piccoli (non ancora in metacrilato ma in poli-propilene) dove è sperimentata l’efficacia di una nuova organizzazione spaziale del colore che sarà poi infissa nella sontuosa “invadenza” dei blocchi di metacrilato: risultato imprevedibile, ma persino necessario leggendo la storia trentennale dell’arte di Lisi. Scorgendovi, oltre alla centralità del colore e alla sua paradossale dialettica con il vuoto, l’emergenza di una scansione costruttia e le innervature di una permanente tensione strutturale che gli appartengono come retaggio della storia lunga. Così le strutture di metacrilato, oltre essere i trasfigurati contenitori del colore, ne sublimano l’ironico incapsulamento, sino a proporne, nell’ultimissimo lavoro, la sua larvale trasformazione in natura dove la residua spazialità della passione, che fermentava tra le pieghe scattanti del dinamimo cromatico, si offre alla paradossale straniazione del blocco trasparente trasformata in “paesaggio”: quindi accolta in una struttura enfatizzata e protetta da ogni ideologia, persino da quella ecologica. Il vuoto allora è un’astuzia della forma, che fingendo di scindersi dal colore ne è in realtà il gelido letto dove esso può manifestarsi in tutte le più imprevedibili latenze, sino a recuperare con brividi lirici insospettabili l’immagine più spremuta di tutta la storia dell’arte: il paesaggio. Capita raramente di poter pensare un testo critico come processo sperimentale che pedina il meccanismo, esso stesso di costituzione sperimentale, che va ad analizzare. E Bruno Lisi è uno di quegli artisti sempre più rari per i quali il risultato “forte”, sorprendente, appartiene senza ammiccamenti alle esigenti necessità del linguaggio. (testo scritto in occasione della mostra alla Galleria Eralov, Roma, 6-20 novembre 1991)

Bruno e Bill – Massimo Martini

Si chiacchierava, fra amici e curatori del nuovo catalogo delle opere di Bruno. E si “pescava” fra le maglie della sua vita. Sorridendo, ma mica tanto. “…orrido uomo con le ghette, insultami sulla piazza, fai strame di me, che io possa essere riconosciuto, il giorno dopo, e dopo ancora, come colui che…” Sarebbe stato il massimo dello snob, per un pittore schivo e purissimo. E un critico appena scaltro a dire:…l’arte sublime trascende il volgare… Ma sono tempi scivolosi. E quando Irene ricorda di come Bruno fosse sul punto di essere prescelto quale giovane interprete de “I quattocento colpi” di Truffault: – sembra un esame per tutti – tutti a cercare connessioni – in quella catena di certificazioni che conduce ai pantaloni alla zuava di Calvino – che – assieme a Pavese a Einaudi e al nostro – più un quinto senza volto – sta appoggiato al muretto con sullo sfondo un paesaggio sfocato delle langhe – quel doc dei doc – che chiude il cerchio dei desideri colti. Pausa. Per certo sappiamo che Nada Malanima ama la pittura di Bruno. Sappiamo anche che siamo soli in questa valle di lacrime. E che Nada volò, appesa al filo d’acciaio, mosso da un premio Nobel. Mentre Roma sta calando pesantemente su di noi. Passano i caffè. Irene si alza, va in casa, si riaffaccia, dice a Bruno: vieni, c’è Valentino Zeichen al telefono. (Valentino, come il grande Mazzola.) Nell’attesa un pittore – di bassa statura – con occhi vivissimi – del nord – che fa quadri piccoli piccoli – di pittura astratta – che vende a centomilalire l’uno – così da viverne sufficientemente bene questo pittore quasi sussurra – sapevamo che l’arte è una convenzione che segue regole puramente imposte – sapevamo che impervia e fascinosa è la strada per cambiare queste regole – ma nessuno ci disse del dolore nello stare nelle regole. Il dolore nello stare nelle regole. Notte. A riporre le parole leggere, del pittore dei quadri piccoli piccoli, nella cesta dell’orgoglio. Ma il giorno seguente c’era già altro a cui pensare, come per l’arrivo del forte vento di tramontana, che pulisce la spiaggia dai detriti, e svela nette l’isola e l’isoletta là di fronte. La notizia. Il produttore Amedeo Pagani aveva ingaggiato Bill Clinton per un cameo nel prossimo film di Theo Angelopulos. Nella breve sosta a Roma, del viaggio che avrebbe portato l’ex presidente ad Atene, era prevista una visita all’atelier di Bruno Lisi. Punto. – tu sia il benvenuto, caro presidente – è un onore per me far visita a un artista che ancora non conosco, e me ne scuso – più che a me ti pregherei di far visita ai miei quadri, che sono qui a terra accatastati – quando vedo i quadri a terra sono assalito da dubbi, da ansie e da incertezze – forse questa era la mia unica difesa di fronte a un incontro……tu capisci – comunque a me piacciono i rapporti franchi e diretti, dimmi Bruno, cos’è la tua pittura – io dipingo il colore pausa – a me sembra che tu dipinga la materia – allora diciamo che dipingo la materia che porta il colore – diciamo la materia che per convenzione è considerata il colore – quella del tubetto – nulla più che quella pausa – mi hai convinto: dipingo la materia essente colore – il pennello è, come dire, ascetico in questo tuo lavoro – il pennello, come vedi, ne trae i suoi vantaggi – è vero, è al centro dell’attenzione come di chi sta lì ad officiare dei riti – non mi chiedere altro, non sono pronto per diventare un concettuale – dai, varca la soglia, abbandona la materia che già chiami immateriale colore – oddio sei forte, sei proprio forte Bill pausa – cosa posso fare per te, Bruno, oltre che ringraziarti per avermi ricevuto pausa – mandami dei capperi dalla Grecia – hai detto capperi – sì, ho detto capperi pausa – ok per i capperi greci e…… ciao Bruno – ciao Bill Pausa. Pausa. Ma la fuga in avanti nell’atmosfera di Bill non attutiva la solitudine dello scrittore d’occasione. Ritornava quella parola gettata lì, “concettuale”, una candida provocazione emersa dagli istinti di un colloquio lunare. Ci si poteva lavorare sopra. Ma come. Forse accussì. 1- Non mi piace descrivere gli effetti di un gesto quando il gesto è esplicito. 1′- E… non mi attira l’idea di cercare segreti in casualità istigate. 2- Tutto in Bruno conduce al gesto esplicito, un “gesto lento” per lo più, che “va e viene”. 2′- E… la situazione talmente chiara da apparire senza vie di fuga, in altrove di senso. 3- Dice John Cage: “Diciamo che non è un Duchamp. Capovolgiamolo e lo è”. 3′- E…Sol Lewitt: “Il senso che io do al termine arte concettuale ha a che fare con il modo in cui gli artisti lavorano e tende a spostare l’accento sull’idea piuttosto che sul risultato”. E quindi. Lasciando a ciascun lettore di immaginare come. Perché non prefigurare fin d’ora il giorno in cui. Accettando un destino espanso, ben oltre Benjamin come già si usa. Bruno, libratosi a mezz’aria nella piazzetta del fico di fronte al suo studio, proprio all’altezza di quel cavo del telefono da cui una notte d’estate precipitò per aver perso l’equilibrio uno stupido topo sopra i commensali attoniti e schifati (che poi lo giustiziarono), Bruno, come un novello Cristo, come un novello Christo, rivolto ai molteplici discepoli da ogni parte venuti, in atto di alzare la mano di pittore benedicente sussurrerà: “…andate e replicate in nome di me…” (dal catalogo della mostra, “Opere dal 1989 al 2001”, Galleria A.A.A. Palazzo Brancaccio, 26 novembre 2001-26 febbraio 2002)

Il pittore e l’architetto – Bruno Lisi Massimo Martini